折叠城市中,保洁员「非必要不休息」

2025/05/14 | 作者 张倍嘉 韦懿轩 | 编辑 雪梨王

摘要:很多人喜欢把生活分为高级跟低级,其实没必要--他们有自己的逻辑,那是另一个图景的生活。

保洁员休息室的话题是在小红书上发酵的——一位保洁员蜷缩在厕所隔间休息的照片,获得了五万多点赞。评论区,人们整齐划一地呼吁“给他们一个休息室吧”。随后,媒体纷纷跟进,报道保洁员在逼仄环境中的劳作,赞美那些增设休息室的商场和写字楼。声音一直持续到5月。

保洁员,这个城市里最熟悉的陌生人,第一次在赛博空间中被集体注视。

我们原本想要继续这样的叙事,并为此走访了几个大型商场和写字楼。采访过程中,我们逐渐意识到,社交媒体的善意呼吁,的确让我们看到了保洁员生活的微小切口。但他们真正的痛点,藏在工资条中、罚款单上,以及借来的身份证里——为了在这个城市获得一份工作,一些人不得不隐瞒自己的年纪。

即将完成这次采访时,我们找到了张小满。她曾在《我的母亲做保洁》一书中记录过保洁员群体的故事。“大家天然会觉得保洁是一个所有人都可以去同情的对象。”张小满告诉我们,但不应该只是这样,仅以同情去关照,说明离真正的平等还很遥远。“他们能够离开乡土,来到城市,找到一份保洁的工作,说明他们是能动性很强的一群人。我们很多人喜欢把生活分为高级跟低级,其实没必要——他们有自己的逻辑,那是另一个图景的生活。”

在这个图景中,存在着比休息室更迫切的事。于是,我们决定跳出先前的叙事框架,试图还原那个如同折页般被折叠起来的、存在已久的世界。

保洁守则

秀珍并不知道小红书上轰轰烈烈的讨论,她更习惯刷抖音和快手,但最近她对这些短视频平台上的热点也一无所知——因为工作时玩手机要被扣钱,下班后要立马回寝室睡觉,等着第二天上班,她没时间。我们提到休息室时,她一脸茫然,这并不在她所熟知的规定里。

所谓的规定,是每天早上集体开大会的时候,领导强调的内容:

一、不能坐电梯

二、不能玩手机

三、不能在楼梯间里抽烟

四、不能打瞌睡

五、一客一清

六、除吃饭外不能离岗

……

秀珍的耳朵好像有自动翻译功能,同样的句子,她听到的意思是:“两百块、五百块、五百块”——她通过罚款的数额来提醒自己遵守规则,她才来这个朝阳区的大型商场做保洁不久,但惨痛的教训每天都在上演。

作为外包保洁公司的员工,保洁们受到物业公司的管理。物业公司并没有给他们开出明文规定的劳动守则,却依然有许多口头规范,一旦被逮到违纪,就会拍照、开罚单、罚款一条龙伺候。比如昨天就罚了三个人,“一个1800,一个2500,一个700”,秀珍一一细数,每个月就算满勤,一天不休,也才4700的工资。

一天的罚款等于半个月白干,她只能步步小心。

比如穿着保洁制服不能坐电梯,即使是货梯也不能坐,她上上下下只能靠腿。每天算下来,至少爬五次楼梯,相当于25层楼。她的好几个同事因为腿病受不了不干了。

按照守则,除了吃饭外,不能离开工作岗位,秀珍只能和同事轮着吃饭。第一天,她让跛脚的男同事先去,结果失策了——男保洁走路不方便,吃完饭返回,等秀珍再走到食堂的时候,连开水都没有了。从那以后她就掐着时间,同事下楼20分钟后,她直接离开。

一名保洁员在收拾垃圾

一客一清,从字面就能理解。秀珍说,厕所的客人是不会断的,平时只是不会排队,可一到周末,排老长的队,地板自然变脏。人流量大,抽纸用得快,垃圾也很快满了,抽纸和垃圾袋消耗量是平时的三倍左右。但是她不能在客人排队的时候做清洁,也不能在客人等厕所的时候进去倒垃圾,那就只好清清地面——因此她总被投诉,毕竟“来不及”不能成为挡箭牌。

“无法休息是他们的职业性质决定的,因为他们要保持那个地方一直干净。”张小满说,“这是这个工种,或者是他工作那个地方对干净的一个很变态的要求决定的。”

这也分人。秀珍的领班是个年轻女人,很好说话,会睁一只眼闭一只眼。秀珍实在累了,可以靠着墙休息一会儿,但不能离开厕所;可以偶尔给家人打个视频电话,但玩手机依然不被允许。自从到北京上班后,秀珍最爱看的抖音和快手直播都看不了了。

严苛的要求造成了保洁员的高流动率。秀珍住的宿舍有十几个人,但她连人也认不全,因为连着三天都有人走,理由不外乎“脚疼、腿疼、手还疼”。

物业公司不同,保洁守则也不尽相同。张小满告诉我们,她的母亲春香曾工作的大楼里,电梯分为客梯、货梯和贵宾梯——客梯需要刷卡,贵宾梯当然用来接待贵客,保洁、快递则被允许用货梯。

但隐身,几乎是每个物业公司对保洁的要求。相关要求往往会写在保洁守则中,比如不要在公共场所跟客人说话,说了,就要罚钱。但另一方面,守则上又总是规定,见到客人要微笑,要讲礼貌,要问好。

“保洁是一个不需要被看见的工作、一种隐形的工作。”用张小满的话说,大家看到这个东西很闪,会发光发亮就好了,最好不要去思考,闪闪发光的背后是什么。她用《脏活:必要工作的道德伤害》一书里提到的内容进行说明,保洁和屠宰工一样,都和脏污打交道,是“不洁”的职业,同样都被要求隐形,是一群“眼不见为净”的群体。

“足够老”

什么情况下,一个男性会选择去做保洁,张小满的回答是,“足够老”。

“这本质上是一种性别分工”——通常情况下,体力工作中,男性倾向于去做更危险、付出更大体力、能挣更高工资的工作。而保洁是一个不需要花费很大力气的工种,因此女性很容易进入,只有当男性的年龄和体力无法再在类似建筑工地这样的场所工作时,才会做出和女性一样的选择。当他们进入保洁行业时,分配给他们的工作也与女性有所差异,比如用一些机械化的机器,高压水枪或是扫地车。

当然,如果一个女性较为年轻,也多半不会选择进入保洁行业,她们会去做保姆、钟点工等时薪更高的工作。主导她们选择的最主要因素就是年龄以及对城市的适应程度,“保洁是一个没有选择的选择”。

秀珍也是这样说的。2018年从工厂退休后,她辗转几个地方,找过不少工,上一份是和丈夫一起,在山东的工地上干活,内容包括拿对讲机指挥塔吊、打扫卫生等。一天工作9个小时,两百块,加班另算。一个月能拿七千多,她非常满意,想一直干下去。

在工地上,秀珍是“有时间的”,洗完澡回到生活区还可以打打牌。如果碰上下雨,没法上班,那就歇一两天,打麻将。

可今年过完年,再和丈夫一起从老家回到工地,老板却只留下了丈夫一个人,把她劝走了——项目限制年龄,男的60岁,女的55岁,1968年出生的秀珍正好过了这条线。丈夫比她大两岁,却还能在同一个工地接着干一两年,“你说男女平等,其实也不平等。”

在工地上超龄,意味着在其他地方也同样失去了选择权,除非找一些没那么严格的地方——就像现在的这个商场。在老乡介绍下,她借了妹妹的身份证到了北京,“怕自己这个年纪,连面试的机会都没有”。真正面试时,秀珍发现这里对年龄的要求很松——“让你走几步路,问你干过没有,看你身体好,也不会多问年龄,没有那么严。”

《大好时光》剧照

入住宿舍后,她发现宿舍里已然有四五个已经年过六十的姐姐。

北京市虽然未明确规定外来务工人员的最高就业年龄限制,但部分行业(如建筑、高危行业)可能因安全因素设定年龄上限(如男性60岁、女性50岁)。但另一方面,参保则对年龄提出了要求——外地户籍的灵活就业人员需要满足一定年龄条件才能在北京参保。

保洁工作通常和参保关系不大,秀珍和她的同事甚至连合同都没有签。某种程度上,这也是他们主动的选择,“谁给他签?”,签了要干一年,大家心里都清楚,这么累的活儿干不长久,签合同不是绑架自己吗?一般情况下,保洁签署的合同是“劳务合同”,还附带一份“免责条款”,一旦出现意外,无法获得工伤赔偿。

没有正常的劳动合同,超龄也更容易被允许——即便超龄,只要愿意待在里面,就能一直干。实在不行,送点礼,毕竟主管也懒得到外面去找人。

来之前,老乡介绍时只说这份工作什么都好,就是工作时间长。到了之后,秀珍才有了更切身的体会——保洁工作采用打卡制,从早上七点多到晚上将近十点,一天工作时长近十五个小时。时间恒定的情况下,她对忙碌的评判标准按照厕所消耗的垃圾袋数量来衡量——平时要丢两到三袋大黑垃圾袋,那就是正常;周末可能有个六到九袋,那就是忙。

“要是年轻人,谁干这个。”秀珍说。

张小满母亲工作的地方也是如此。一些保洁员六十七八了,主管就会把一些很差的、别人不愿意干的岗位给他们,越超龄,越备受欺负。因为他们知道离开了这里,没有其他地方会要他们——在农村或者县城,提供给超龄老人的工作机会更少。在张小满老家所在的县城,想要找个保洁工作,还需要塞红包,每月工资拿到手只有1000多块。

为什么超龄了还非得工作不可?最主要的原因是养老金缺失或过少。比如张小满65岁的父亲,每个月养老金只有100多块。大部分人有相似的来路,面临相似的困境:年轻时孩子上学、结婚、买房基本花光了积蓄,等到自己老了,只能通过工作挣点儿养老的钱。另一种则是,并非特别缺钱,但惯性让他们选择了继续劳动。在张小满的观察中,这种类型的人“感觉好像一天不劳动,就没有别的事可干了”,劳动会给他们带来安全感。

秀珍属于后者。从厂里退休后,她每月都有着不到三千元的退休金。不算富裕,但也能撑起基本生活。孩子有各自的工作、家里也有房子。但是农转非以后,她在村里没有自己的地可种了,最多帮婆婆种一种地。出门挣钱,挣的不仅是钱,还有自己的劳动价值。

在张小满看来,承认老年人劳动的权利,才会有获得保障的可能。如果60岁之后没有养老保障,又失去劳动权利,那农村的老人们只能通过打零工生存,在大城市的缝隙里喘息,处境会变得十分困难,“没有一个社会是说60岁之后不能劳动了吧?”

时间就是金钱

保洁休息室话题发酵之初,张小满看到了不少留言。她去问仍在做保洁员的母亲对休息室的看法,母亲用陕西话回答——“做梦吧!女子!”一方面,她们很难相信工作场所会提供公共的休息空间,毕竟平时甚至没有休息的时间;另一方面,也很少有保洁员愿意休息。

几乎每个保洁都是斜杠老年,他们的简介上会写着:保洁/家政/食堂帮工/垃圾分类/废品回收……

“这有时候是一种自我剥削,她们打很多份工,通常是自愿的。”张小满认识的好多保洁每天需要工作十几个小时,最极端的能打四份工——除正常工作外,凌晨四五点上班前是一份,中午休息时间是一份,晚上下班之后再做一份。从老家到大城市并不容易,他们要把时间利用到极致。

每到周五,秀珍的女厕里都会迎来一位“客人”。“客人”在商场里找了个不知是浇花还是洗车的兼职,每周五都来她这里接水。秀珍一问才知道,她干三个小时,能挣一百多元。

“时间就是金钱”,休息很重要,但是挣钱更重要。秀珍自从到商场干保洁,一天都没有休息过,因为上一天班,发一天工资。许多保洁就这样,干着干着就消失了,物理层面的。张小满认识的一个在小广场上做保洁的大叔,有挺长一段时间不见了,一问说是回家治病了。过段时间得到消息,大叔去世了,“很残酷”。

也因此,对于没有休息时间,保洁们通常是不会反抗的,就像秀珍的主管说的那样,上班时间不上班,那要干吗?张小满则说,“都一样,很多拿着高工资的人照样没办法休息。在写字楼打工的时候,一个项目要上线,我们也没法休息,老板让加班加通宵也不会去反抗。”

但对于保洁来说,他们的特殊之处在于——这座城市里,人们或多或少都有自己的工位,只有保洁的工位和所有公共场合折叠。他们不像白领,拥有大量可以使用的空间,比如茶水间和楼梯间。在保洁的工作环境里,他们是没有地方可以待的,实在很累了只能就地休息,比如靠着墙面站一会或者坐一会儿,进厕所隔间、工具间待一会儿;如果有长一点儿的时间,也许会斗胆“违规”侵占部分公共空间。如果你在楼梯间偶遇了一个坐在地上偷偷休息的保洁,他大概率会局促地立刻站起,露出不好意思的神情。

这种休息空间的缺乏,可能是建造之初设计的缺失,比如某区承包公厕施工的负责人就没有收到过有休息室的设计稿;也有可能是设计师被甲方否定之后的习惯,总被质问你设计这个东西来干吗,那干脆就不设计;还有可能是,明明设计了休息室,但被当做了杂物间。

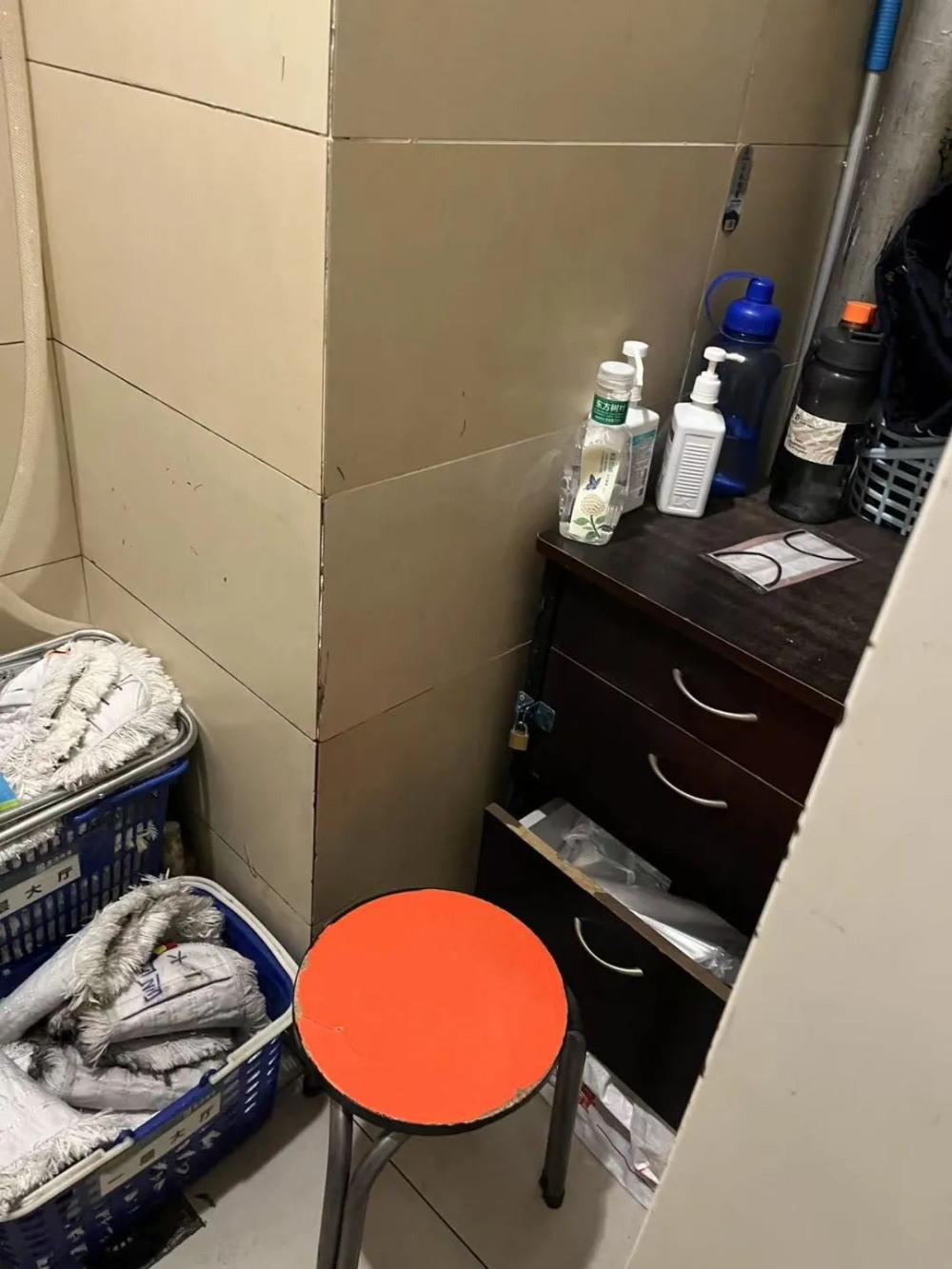

工具间里,保洁员的凳子

小芽是一名大学生。她看到过小红书上那篇高赞的笔记。和很多人一样,她也被触动了,并展开了一场和宿舍楼保洁阿姨的对话。

阿姨58岁,和丈夫从福建北上内蒙古。三个孩子都有工作,但是还没结婚,她得挣钱,帮他们分担之后娶妻生子买房子的压力。她在一所学校做保洁,月工资2500元,租房子就花掉1700,几天前因为收垃圾被感染,打针花了300。愿意干保洁的人少,这导致每个人分摊的工作量大,碰上每周固定的大扫除,上午、下午都要干满时长,做到六点半才能结束,晚上要垃圾分类的话,得做到八九点甚至更晚。被投诉的话要扣工资,投诉三次开除。

小芽把这些情况发在了小红书上。帖子发出没多久,她收到了保洁公司负责人的消息,对方称,1700元是一年住宿的花销,每天上班八小时,上午做完工作后可以直接离开,下午两点再回来上班。理论上值班室就是休息室,一些宿舍楼有单独的保洁休息室,因为不强制坐班,所以休息室较少。至于垃圾分类,都是保洁员的自发行为,因为卖废品可以多赚点钱。很多保洁员中午不休息,是为了去食堂帮工挣钱。

这个回答,让小芽从最初的愤慨变得无奈。她所接触到的保洁阿姨,更像是中老年长辈那样的心态——要努力工作,不能休息,吃苦已经成为习惯。更何况,他们的薪水太低了,只能同时做几份工。小芽告诉我们,2500元工资是她所在城市的最低标准线。可是有关待遇的问题很难改变,再加上当下的就业环境,没有人愿意轻易放弃一份工作。

张小满也提到了薪资待遇。“我们的社会分工把这份职业的工资压得很低。为了挣钱,他们只能进行自我剥削与压榨,和年轻人加班保住工作一样。你让保洁群体自己去说,我缺乏休息的权利?他们更在乎的是,我的工资有按时到账吗?”

在她看来,当下社会是一个普遍疲惫、过度劳动的社会,保洁和白领一样,都主动和被动地处在这种无法休息的困境里——如果停下来,就有会掉下去的可能。

回过头来再去想自己当初关注休息室的缘由,除了朴素的尊老爱幼价值观以外,小芽告诉我们,她当时还有种特别的心情,叫“兔死狐悲”。

城市折叠

每个清晨,如果有人从远处观望——就像主管巡视保洁员工作那样——他会看到整座城市的伸展与折叠。

清晨六点,保洁们总会在工作岗位上做好一切准备,检查他们的工作场域,必须要一尘不染。然后他们需要以一种不远不近,却又不能让人发现的距离,时刻关注着这一小块空间中的动态,就像将军巡逻军队,然而他们并不是任何场所的主人。

晨光熹微中,城市逐渐苏醒,从寂静变得喧哗,车流、人流多了起来,路面上开始堵车,写字楼的白领开始打卡,商场也迎来了第一批客人。

一天的工作下来,晚上九点半,秀珍已经连续工作了12个小时,商场里人流逐渐稀疏。距离下班仅剩半小时,她拎着拖把走到厕所门口时,一个年轻女孩从女厕里冲出来,着急地问秀珍,你有卫生巾吗?秀珍摇了摇头。女孩又问秀珍的同事,那你们知道商场里哪儿卖卫生巾吗?

空气顿了顿,拖把还滴着水,地面闪着一点光。秀珍和同事面面相觑,谁也说不出答案。

虽然每天都在商场里,但秀珍对这里并不熟,大多数时候她只在女厕,她严格遵守不能离岗的规定,偶尔会去清扫一下划给她的楼梯间,或是把女厕里攒出来的大黑袋拖到指定的大垃圾桶里丢掉——即便是这样简单的路线,她还总是迷路。

过长的工作占据了她几乎所有时间。要想添点什么,就去宿舍门口买,“门口啥都有”。从宿舍到商场要坐20分钟公交车,这是她在商场和宿舍以外待的唯一的地方。她对北京的感知以商场女厕为坐标原点,半径是6站公交车的距离,她生活的世界就在这里。“能看见啥啊,一天忙忙碌碌“,她又重复了一遍,“忙忙碌碌,晚上公交车上挤得啥都看不了啊。”

但这时张小满会说,大部分人的直觉是觉得他们好可怜,好需要同情,剥开生活的细枝末节,会发现,他们有自己的生活:被折叠起来的、另外一个图景的生活。这生活背后,是一个个短时间内无法解决的公共性困境里的个体有限选择。

这个图景往往是由一个又一个“便宜”组成的,许多保洁有自己的一套逻辑。他们不会去剧院、商场享受文化与消费生活;即使在商场上班,也不会去逛街喝奶茶,甚至不知道在商场的哪里可以买到卫生巾。但是他们知道,哪个马路边有最便宜的理发师、哪里买菜最便宜、哪家的餐馆便宜又好吃,以及哪个厕所最干净。这些“毛细血管”组成了他们静悄悄的小世界。正如他们一直是喧嚣世界的沉默者,直到被社交平台的聚光灯照过来。

而他们从来也不是逆来顺受、不知反抗的。他们维权的方式传统且“勇敢”,“比我们白领更勇敢”,张小满说,比如如果遇到拖延20多天不发工资的情况,保洁们会选择在地下室静坐,抗议、罢工,主管会立刻与上级沟通,工资很快就发了——因为马上会有人看到有垃圾溢出垃圾桶,并进行投诉。这一工种的价值在此时立刻显现。

如果被欺负了,他们也会立刻找老板反映。张小满的母亲在写字楼工作时,经常遇到特别脏的厕所,如果实在脏得不行,她也会说,“我不干了”。面对主管压榨超龄老人时,保洁们会体现出“朴素的正义”,一致站出来,即“要么你不要把活儿给他干,要么大家一起干”。

“休息空间当然值得关注,这是一个他们被看见的路径。”张小满说,但不要只把他们当成值得同情的对象,更重要的是一颗平等的心、有效的改善与真正的行动。他们有自己的思想和情感,有自己在城市的生存逻辑。

保洁员们在休息室

秀珍入职以来,一天都没休息过。看着同事们“来的来,走的走”,她也不止一次想过放弃。她在心里给自己定下一个期限:今年夏天家里小辈结婚,正好回趟老家。到那时,如果想通了,就顺势留在老家;要是还放不下,就等明年年后再作打算——毕竟以她这个年纪,再找工作确实不容易了。她还想着,最近要先休息几天,也不干什么,就在宿舍周围逛逛。

她1989年就来过北京。那是她结婚的第二年,厂里组织员工一起到北京旅游。她和其他游客一样,爬长城,起个大早去天安门看升国旗。那是36年前,她还年轻,工作稳定,回去以后跟别人说来北京的事,大家都可羡慕她了。36年后,她不仅被贴上“超龄”的标签,还来这里干了一个自己觉得“干不久”的工作。在秀珍眼里,当年旅游时看到的北京,和现在做保洁时生活的北京,不是一个北京。

她也知道,除了她看到的这两个北京以外,还有其他的北京。